O cinema sonoro inventou o silêncio

Robert Bresson

- Wittgenstein gostava de cinema. Mas, de qual?

Há alguns meses escrevi um texto chamado “Sartre e o cinema: crônica de um fracasso anunciado”. Esta é a segunda nota sobre o desencontro do cinema com algum filósofo contemporâneo importante.

O tema central da filosofia de Wittgenstein foi a questão dos limites da linguagem. Ele pensava que uma linguagem tinha que ter limites. Uma linguagem sem limites – na qual tudo pudesse ser dito – não era propriamente uma linguagem. Assim, uma linguagem não é impedida pelos seus limites, mas, pelo contrário, possibilitada por eles; ela vive de seus limites, estes a constituem como linguagem.

Por outro lado, Wittgenstein gostava muito de ir no cinema no final das suas aulas, em geral com um amigo. Mas ele considerava isso apenas como um descanso para a sua mente. “É como tomar uma ducha” disse certa vez. Gostava de cinema norte-americano, especialmente de filmes de bang-bang e musicais. Admirava Carmen Miranda e Betty Hutton, ou seja, cinema deslavadamente comercial. Não tinha, ao que parece, qualquer gosto por cinema mais complexo ou experimental. Em particular, odiava cinema britânico, possivelmente pelo seu intelectualismo e tom sombrio. Ele, filósofo da linguagem que se ocupava com o problema dos limites, nunca pensou no cinema como uma linguagem. E como uma linguagem na qual fosse possível dizer o que, segundo ele, a filosofia não podia dizer, mas apenas apontar em silêncio.

Nesta nota quero mostrar que enquanto o silêncio era para Wittgenstein um limite do dizer, no cinema o silêncio sempre foi uma forma do dizer. Não apenas no cinema mudo, mas, especialmente, no cinema sonoro. Para mostrar isto, proponho um contraponto com o filme que o diretor inglês Derek Jarman fez sobre Wittgenstein em 1993.

- Wittgenstein entre dois silêncios.

Mas partamos de Wittgenstein. Podemos encontrar dois tipos de silêncio no Tractatus Logico-Philosophicus (único livro seu publicado em vida): um silêncio interno e um silêncio externo. Neste livro, ele desenvolve uma lógica formal que, segundo pensava naquela época, permitia estabelecer os limites do que podia ser dito com sentido, e do que era melhor calar. O que podia ser dito devia caber dentro de proposições de uma forma-padrão. Tentar falar além dessa forma só gerava absurdos.

Os sem-sentidos tinham que ser automaticamente expulsos como corpos estranhos (assim como o lacrimejar dos olhos expulsa naturalmente a poeira que entra neles). O sem-sentido fica fora dos limites do dizível como algo que apenas pode ser mostrado, mas não dito. Por isso, o final do Tractatus é um convite ao silêncio. O que se deve silenciar, porém, não é banal, mas, pelo contrário, o mais importante: o sentido da vida, a ética, a estética, o sagrado, o místico. O menos importante – as questões científicas – cabe sem problemas dentro das estruturas proposicionais.

Este seria o silêncio externo, aquilo que fica além dos limites da linguagem. Mas há um outro silêncio no Tractatus, que não é esse silêncio final, mas outro que está espalhado por todo o livro, um silêncio interno. Quando as estruturas da linguagem são plenamente internalizadas, agimos e falamos automaticamente, sem pensar, assim como não pensamos em nossos óculos quando estão em nosso nariz, nem em nosso carro quando o dirigimos. Este silêncio é sinal de que estamos usando a linguagem corretamente, porque, pura e simplesmente, a linguagem desaparece (assim como nosso carro desaparece quando o dirigimos e os nossos óculos desaparecem quando estão em nosso nariz). É apenas quando algo não funciona (o carro enguiça, os óculos quebram, a linguagem gagueja) quando tomamos conhecimento disso que ficou invisível durante seu bom funcionamento. (Já alguém disse que a boa saúde é o silêncio dos órgãos).

Por isso Wittgenstein odiava metalinguagens, pois para ele uma linguagem que funciona perfeitamente não precisa de explicações mediante metalinguagens externas. Da mesma forma, ficar se perguntando pelo “sentido da vida” é já tê-lo perdido. O sentido da vida é algo que decorre do silêncio com que uma vida é simplesmente vivida, sem perguntar-se por nada. Quando começamos a perguntar por ele, o sentido da vida já se perdeu.

No jargão tradicional da filosofia se poderia dizer: o silêncio interno é transcendental; o silêncio externo é transcendente. O silêncio interno está aquém dos limites da linguagem, é o que lhe permite funcionar bem. O silêncio externo está além desses limites e é aquilo que lhe faz deixar de funcionar.

- Os cineastas mudos contra o sonoro.

A história do cinema pareceria seguir a direção contrária do Tractatus: enquanto este último parte do que se pode dizer e chega finalmente ao silêncio (externo), o cinema teria nascido silencioso e se tornado sonoro mais tarde, conseguindo dizer o que antes apenas mostrava. E assim como Wittgenstein via o silêncio como um limite, diretores como René Clair, Mack Sennett, Buster Keaton, Jean Epstein, Hitchcock e Chaplin viam o sonoro como um limite do silêncio, e inclusive como uma catástrofe. Epstein escreveu”…o cinema sonoro, tal como hoje é praticado, esquece de quinze anos de progresso na direção do cinema total. Esqueceu até sua essência, que consiste na recriação do movimento. Revive, com juvenil fatuidade, todos os erros dos que o cinema mudo se arrependeu “.

Charles Chaplin disse: “..voltei a lembrar meus velhos filmes e (…) me reafirmei na minha primeira impressão: a palavra, longe de acrescentar alguma coisa, teria sido prejudicial”. E René Clair: “Já passou o tempo para os que amam a arte das imagens, de lamentar os efeitos desta bárbara invasão. É preciso intervir (…) diante do filme sonoro ainda nos está permitida a esperança. Diante do filme falado, a inquietação se mantém“. Hitchcock não é menos veemente na sua condenação do sonoro. Respondendo a Truffaut, declara: “Os filmes mudos são a forma mais pura de cinema (…) Na maioria dos filmes há muito pouco cinema e eu chamo isso de ‘fotografia de gente que fala’. Quando se conta uma história no cinema, só se deveria recorrer ao diálogo quando é impossível fazê-lo de outra forma (…)”.

- Do mudo ao contraponto.

Para aproximar Wittgenstein e o cinema devemos nos livrar da ideia do cinema como “fotografia em movimento” e passarmos a ver o cinema como uma linguagem no sentido do Tractatus, numa dimensão predicativa. Nesta visão, o cinema diz por contraste, por contraponto, numa espécie de dobradiça entre o que mostra e o que oculta, tal como as proposições do Tractatus. Assumindo esta concepção do cinema como linguagem que expressa por contraste, nos livramos de imediato da ideia – que Wittgenstein tinha quando via filmes – de que o cinema apenas “mostra” aquilo que não se pode dizer. Pois o cinema diz mostrando, não há nele uma separação entre dizer e mostrar.

Quando Wittgenstein assistia um filme como “Nos tempos da diligência” (um bang-bang de final dos anos 30 que ele certamente assistiu), e declarava que esses filmes “mostravam” o que não podia ser dito, se equivocava, pela sua total falta de sensibilidade diante da linguagem do cinema. Na verdade, o filme de John Ford dizia, com outro tipo de contraponto, aquilo que o contraponto proposicional do Tractatus não conseguia expressar. Quando se passa do Tractatus para o cinema não se passa do dizer para o mero “mostrar”, mas passa-se de um modo de dizer para outro modo de dizer. Para essa linguagem Wittgenstein foi totalmente insensível. Para compreendê-lo, ele teria que ter trocado Carmen Miranda e Betty Hutton por Michael Powell e Emeric Pressburger, que na época em que Wittgenstein residia na Inglaterra estavam revolucionando a linguagem do cinema.

Já para os grandes criadores do cinema mudo, o silêncio era, precisamente, a sua forma de dizer; não um silêncio-limite, mas um silêncio-matéria, um silêncio-coisa, um espaço de expressividade. Não que o silêncio no cinema mudo fosse plenamente significativo e o sonoro seu limite, nem que a linguagem do Tractatus fosse plenamente significativo e o silêncio seu limite, mas que o funcionamento de uma linguagem (da imagem ou da proposição) precisa imperiosamente de ambos; a significação surge apenas de um contraste entre linguagem e silêncio. Esta é uma lição que tanto Wittgenstein quanto os diretores mudos deviam aprender. Pois assim como Wittgenstein pensava que o indizível ficava fora dos limites da linguagem escrita, assim os diretores mudos pensavam que era o dizível, o falado, que ficava fora dos limites de uma linguagem cinematográfica adequada. Se Wittgenstein pensava que “do que não se pode falar é melhor calar”, os cineastas mudos pensavam que “o que não se pode calar é melhor dizê-lo”. Ambos negavam o contraponto, fonte de toda expressividade. O silêncio não é um limite da fala nem vice-versa, mas ambos se remetem mutuamente.

- O cinema mudo descobre o silêncio

Esta foi a grande intuição de Robert Bresson, um dos grandes mestres do contraponto, com seus filmes sonoros quase silenciosos (como os de Jia Zhangke atualmente). A possibilidade técnica do sonoro estava dando ao cinema algo da maior importância filosófica, algo que o cinema mudo não tinha: a possibilidade de calar. Não estava dando-lhe a possibilidade de dizer, porque o cinema mudo já tinha sua expressividade perfeitamente estabelecida, mas, pelo contrário, a possibilidade mesma do silêncio. Paradoxalmente, o cinema mudo inaugura o dizer, e o cinema sonoro inaugura o calar. A falta de som nunca foi um limite para o cinema mudo, mas a falta de silêncio sim o foi. E este não é um tipo de silêncio wittgensteiniano. Wittgenstein continua vendo o silêncio como limite. Mas a ideia de limite surge do fracasso do contraponto. Quando vemos a significação como surgindo do contraponto entre silêncio e linguagem, deixamos de ver estes como limites um do outro.

É isto o que alguns filmes pós-mudos mostraram exemplarmente, como “O anjo azul”(1930), de Josef Von Sternberg, um filme que elabora em imagens o conceito de degradação. Este tema é desenvolvido em contrapontos silêncio-som (dando a forte impressão deste filme ainda seguir os ritmos de um filme mudo), especialmente no início, nos primeiros encontros entre o professor Rath e Lola Lola. As portas do camarim da cantante abrem e fecham deixando ouvir os sons exteriores, enquanto o jogo atoral de Emil Jannings – essencialmente idêntico aos filmes mudos que fizera com Murnau – elabora o conceito de degradação quase sem pronunciar palavra.

- Derek Jarman filmando Wittgenstein.

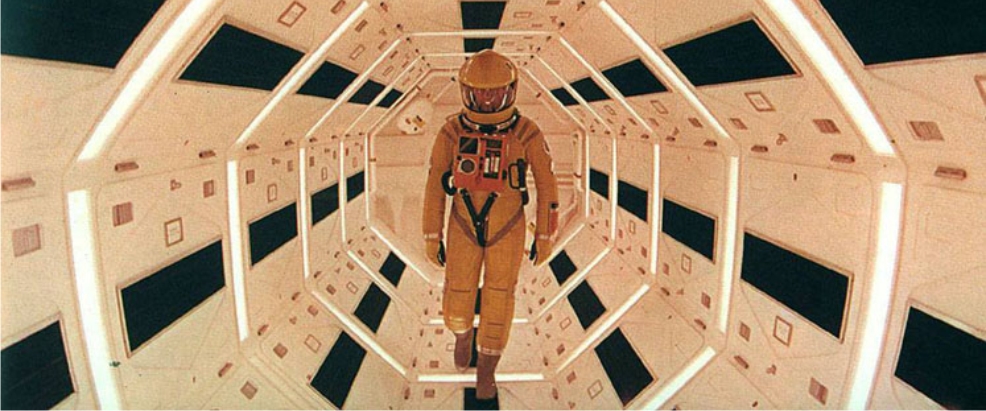

Derek Jarman fez um filme sobre Wittgenstein em 1993, um filme inglês que Wittgenstein teria certamente odiado. Nele se conta a vida de Wittgenstein, desde pequeno até a sua morte. A primeira vista, o filme de Jarman pareceria estático e entediante, caricato e frívolo. Pareceria mostrar o fracasso do contraponto, construindo um filme onde os atores falam sem parar, muitas vezes olhando para a câmera, ou de maneiras artificiais. O silêncio parece não ter nenhum lugar neste filme, onde Jarman aparentemente utiliza muito mal a linguagem do cinema.

Mas isto não é bem assim. Numa segunda visão (embora seja um filme difícil de assistir duas vezes), vemos que o filme está cheio de contrapontos. E, de acordo com as ideias apresentadas nesta breve nota, trata-se de experimentos que colocam em xeque a teoria wittgensteiniana da linguagem, na medida em que dizem acerca da vida de Wittgenstein aquilo que, segundo Wittgenstein, não poderia ser dito, mas apenas “mostrado”. É o contraponto de Jarman o que destrói em imagens esta ideia do seu biografado. O filme de Jarman é um filme sobre Wittgenstein completamente anti-wittgensteiniano. Para acabar esta nota, vou apontar alguns desses contrapontos:

(1) O filme de Jarman tem uma inicial peculiaridade narrativa: ninguém entenderá a história sem já conhecê-la de antemão. É uma ilustração de algo que o espectador já deve conhecer. O conteúdo do filme não está inteiramente contido nele. [Este recurso já tinha sido utilizado dois anos antes por Peter Greenaway em “A Última tempestade” (Prospero’s books)]. Contraponto entre o narrado e o que se pressupõe do conhecimento do espectador, do qual se guarda silêncio no filme.

(2) A “história” está narrada por cenas curtas e abruptas que funcionam como aforismos estilo Tractatus, como notas esparsas, rápidas e contundentes cuja conexão nem sempre é fácil de seguir. Contraponto entre a continuidade de uma vida humana (com suas buscas, agonias, frustrações, satisfações), e a maneira cortada com que é “narrada”, onde uma grande parte da informação permanece omitida.

(3) O filme está perpassado de um humor sarcástico e irreverente, que teria deixado Wittgenstein irritado. A vida de Wittgenstein, que ele mesmo e muitos de seus biógrafos, levaram tão à sério (mostrando-a como sagrada, profunda e autêntica), é exibida no filme como paródia patética e ridícula, embora não isenta de certa gravidade tensa, mas pomposa e estridente. Contraponto entre a seriedade de uma vida, oculta no silêncio, e as dissonâncias cotidianas com que ela se manifesta.

(4) Os cenários mal iluminados, ténues ou obscuros são minimalistas e estritamente funcionais, tal como o estilo do Tractatus. Mas o efeito desse minimalismo visual é o contrário do livro: ele mostra um franciscanismo impostado, cujas raízes biográficas ficam a descoberto de uma maneira lamentável e vergonhosa. Contraponto entre o que o minimalismo oculta e o que ostenta.

(5) A cena onde Wittgenstein discute com Russell sobre tipos de frases, especialmente “Não há um rinoceronte nesta sala”, reduzida a uma mesa e um fundo escuro, e o fato de, finalmente, sair um rinoceronte de baixo da mesa (na verdade, o menino Wittgenstein carregando um chifre), afirma em imagens que Wittgenstein e Russell poderiam ambos estar errados. Contraponto entre a piada manifesta e uma tese filosófica pressuposta.

(6) As roupas e modos absurdos de Lady Ottoline contrastam com a profundidade das ideias que comenta, mostrando em imagens o contraste chocante de ideias lidas em ambiente frívolo, precisamente aquilo que Wittgenstein mais temia e rejeitava: que suas ideias fossem vulgarizadas. Contraponto entre o berrante e o profundamente meditado.

(7) As cenas com o jovem Johnny – em cenários despojados e vazios, como se a cama onde estão deitados estivesse no meio do deserto – mostram uma espécie de sexualidade distraída, onde Wittgenstein está permanentemente pensando não no jovem nu que jaz a seu lado, mas na sua filosofia, mostrando um Wittgenstein sofosexual, erotizado por ideias. Contraponto entre a omitida homossexualidade de Wittgenstein e seus verdadeiros interesses.

(8) Finalmente, a fala obsessiva e monológica da aula contrasta com o cenário do cinema onde Wittgenstein assiste com Johnny um daqueles filmes de final de tarde. Durante a projeção do filme, Johnny anota ainda ideias da aula e Wittgenstein chama a sua atenção irritado, instando-o a concentrar-se no enredo. Contraponto entre o mostrado (uma simples desavença entre amigos) e uma ideia silenciada: a dissociação profunda entre cinema e filosofia.

- Um curioso tipo de cegueira cinematográfica.

Apesar de sua grande inteligência, Wittgenstein jamais visualizou o cinema como uma linguagem que poderia contestar os resultados do Tractatus, e precisamente nas trilhas das suas próprias autocríticas posteriores. Heidegger e Wittgenstein, em diferentes registros, são dois exemplos gritantes dessa mesma portentosa ignorância cinematográfica, incapazes de fazerem interagir o que viam no cinema com as suas próprias filosofias. Sendo estes os dois maiores filósofos europeus do século XX, não chegou a hora de perguntar-se pelo sentido mais profundo deste desencontro?

Comentários